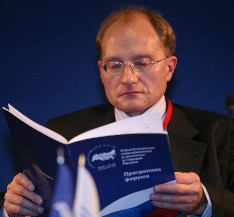

Президент фонда "Центр стратегических разработок", бывший замминистра экономического развития России Михаил Дмитриев рассказал, за счет каких территорий развиваться Петербургу, нужно ли выводить из города промышленность и почему Новосибирск — это конкурент Северной столицы.

"ДП": Есть мнение, что еще рано создавать постиндустриальную

экономику в Петербурге, сначала нужно воссоздать промышленность и лишь потом

подумать о следующем этапе.

Михаил Дмитриев: Я согласен с тем предположением, что в

России определенный этап доиндустриализации, безусловно, уместен и возможен —

просто потому, что значительная часть нашей промышленности сейчас

низкопроизводительна и технологически отстала. Ее модернизация приведет к

расширению рынков сбыта: вполне реальны и более успешная конкуренция с импортом

за внутренний рынок, и более активный выход на внешние рынки.

Здесь Россия, скорее всего, будет проходить тот путь,

который страны Центральной и Восточной Европы прошли за 1990–е годы, когда они

благодаря притоку прямых иностранных инвестиций, которые при несли

за собой новые современные технологии, фактически освоили рынок Евросоюза и

вышли за его пределы.

несли

за собой новые современные технологии, фактически освоили рынок Евросоюза и

вышли за его пределы.

несли

за собой новые современные технологии, фактически освоили рынок Евросоюза и

вышли за его пределы.

несли

за собой новые современные технологии, фактически освоили рынок Евросоюза и

вышли за его пределы.

Сейчас многие российские регионы повторяют эту траекторию:

например, Пензенский мебельный кластер, калужский автомобильный кластер и многие

другие. Другое дело, насколько это применимо к Петербургу — здесь возникают

большие сомнения. Сомнения эти связаны с тем, что Россия довольно сильно отстает

от промышленно развитых стран и даже от тех постиндустриальных стран, к которым

она уже приближается по уровню ВВП на душу населения, по доле занятых в секторе

бизнес–услуг. Этот разрыв составляет 2–2,5 раза и более.

Читайте также:

ОЖД в этом году сдаст три моста через Обводный канал

У нас число занятых в этом секторе не превышает 6–7%, в то

время как в развитых странах эта доля, как правило, выше 15%. Надо понимать, что

сектор бизнес–услуг — это много разнообразных видов деятельности, которые

объединены главным: это отрасли с очень высокой добавленной стоимостью, которые,

как правило, требуют очень высококвалифицированной рабочей силы.

Еще одной осбенностью этих отраслей является особая

чувствительность к эффектам городской агломерации. Такого рода отрасли имеют

тенденцию располагаться на очень небольших пространствах в пределах крупнейших

городов мира, поскольку их эффективность резко возрастает благодаря высокой

концентрации знаний и развитию сетевых взаимодействий между специалистами и

между организациями.

В силу имеющегося отставания России в этих секторах

потенциал роста занятости в них гораздо выше, чем в промышленности: доля занятых

в промышленности никогда не вырастет в 2 раза, она и так на сегодня избыточна.

При росте промышленности занятость в ней будет, скорей

всего, сокращаться из–за быстрого роста производительности труда, которая будет

выталкивать избыточную рабочую силу. А вот в сфере бизнес–услуг занятость будет

быстро расти, при этом рост такой занятости в силу эффектов масштаба будет

концентрироваться в нескольких крупнейших городах страны.

На сегодня этим городам России не хватает минимум 6–7

млн человек, чтобы они достигли нормального размера, соответствующего законам

расселения населения и развития городов в крупных странах. В некоторых

городах–миллионниках для оптимизации их развития численность населения должна

увеличиться как минимум в 2 раза. Но пока эти города плохо приспособлены для

развития сектора бизнес–услуг.

По сути дела, только Москва и Санкт–Петербург более–менее

отвечают этим требованиям. Но если Санкт–Петербург будет преследовать стратегию

доиндустриализации, то пространство, человеческие ресурсы и возможности

городской инфраструктуры будут отвлекаться на менее перспективные для такого

города, как Санкт–Петербург, отрасли.

Одно дело — когда мы ведем речь о высокотехнологичных,

инновационных и наукоемких промышленных производствах, которые в принципе

тяготеют к крупным городским агломерациям. Это прежде всего производственная

электроника и компьютеры, разного рода контрольные и технологические

инструменты, полупроводники, современная фармацевтика — не производство

дженериков, а выпуск препаратов на оригинальных патентованных лекарственных

формулах.

Такого рода отрасли тяготеют к крупным агломерациям, потому

что для них очень важно взаимодействие с отраслями бизнес–услуг, в том числе и

взаимодействие с инновационными кластерами, которые развиваются преимущественно

в крупнейших городах. Так, 95% патентов в США происходят из крупных

городских агломераций. Но автопромышленность в том виде, в котором она возникала

в Санкт–Петербурге, уж точно к этой категории не относится.

В Санкт–Петербурге получили развитие отрасли среднего уровня

сложности и инновационности, такие как тяжелое и транспортное машиностроение. В

мире такого рода отрасли тяготеют к городам совсем другого масштаба: скорее

к городам–миллионникам второго эшелона и следующим за ними городам с населением

менее миллиона. Самара и Нижний Новгород гораздо лучше подходят для такого рода

производств, чем Санкт–Петербург.

— Какие проблемы в связи с этим могут ждать

Санкт–Петербург?

— Проблемы связаны с тем, что из–за доминирования тяжелой промышленности

снижается добавленная стоимость в расчете на одного занятого, соответственно, и

эффективность города, содержание которого обходится очень дорого. Городская

агломерация вообще не дешевое удовольствие, и размещать в ней все, что под

руку попадется, — непозволительная роскошь.

Если производительность отраслевого портфеля города в целом

невысока, то как окупить затраты на развитие и поддержание инфраструктуры

крупного города? Кроме того, для промышленности нужна другая городская среда,

чем для сектора услуг.

Сектор услуг — это высококонцентрированные бизнес–зоны

с высокой этажностью и совсем иной коммунальной и транспортной инфраструктурой,

с развитыми телекоммуникациями, с повышенными запросами к качеству среды

обитания. Одновременно изыскивать ресурсы для развития и того, и другого в

пределах тех сжатых городских ресурсов, которыми располагает Санкт–Петербург,

будет очень тяжело.

Реально параллельное развитие этих бизнесов приведет к тому,

что они будут бороться за место под солнцем, в конечном итоге пострадает

развитие сектора бизнес–услуг, от которого и для города, и для страны в целом

экономическая отдача гораздо больше, поскольку этот сектор нигде, кроме Москвы и

Санкт–Петербурга, пока в нужных масштабах развиваться не может.

— Некоторые бизнесмены переезжают в Москву, чтобы там более успешно,

чем в Петербурге, заниматься B2B…

— Эта тенденция быстро закончится, потому что в Москве эффект от экономии

масштаба, который важен для этих услуг, уже очень сильно нейтрализован эффектом

перегруженности городской инфраструктуры. А неэффективная политика

московских властей в плане развития современной городской среды приводит к

тому, что для многих постиндустриальных бизнесов Москва становится дорогим и не

очень удобным местом ведения дел.

Наряду с той тенденцией, о которой вы говорите, постепенно

растет число бизнесменов (особенно начинающих) в сфере бизнес–услуг, которые

перемещаются из Москвы в Петербург, чтобы основать и развить свое дело. Это

связано прежде всего с гораздо меньшими удельными издержками и с более

благоприятным соотношением выгод от масштаба и потерь от перегруженности

инфраструктуры.

В этом плане у Петербурга явно возникают конкурентные

преимущества, которые городские власти должны суметь грамотно использовать.

— За счет каких новых территорий развиваться Петербургу? Ввысь ему

развиваться, вглубь, или, быть может, проще намыть территории? Какой тут может

быть баланс?

— Современный сектор бизнес–услуг предполагает высокий уровень концентрации.

Размещение в ограниченном месте большого числа разнообразных видов услуг,

которые взаимно друг друга дополняют, позволяет за счет эффектов масштаба

успешно развиваться всему сектору бизнес–услуг. Эта проблема настолько критична,

что именно с этим связано резкое возрастание высотности застройки в деловых

районах современных агломераций.

Современные сектора бизнес–услуг, в отличие от

промышленности, хорошо приспособлены к размещению в высотных зданиях, и это

размещение облегчает их деятельность. Добавленная стоимость, которая в них

создается, настолько велика, что она окупает все затраты, связанные с

дорогостоящим высотным строительством и эксплуатацией таких зданий.

Максимальная плотность экономической активности, которая

достигается в зонах высотной застройки, позволяет наилучшим образом реализовать

эффекты от масштаба, присущие этим современным бизнес–услугам. Поэтому если

Петербург действительно хочет конкурировать за звание второй по значению

городской агломерации страны, то ему рано или поздно придется перейти к

стратегиям высотной застройки отдельных деловых районов.

Очевидно, что это не должно компрометировать роль Петербурга

как историко–культурного центра, центральная часть которого, по сути,

представляет собой город–музей. Это означает, что новые деловые зоны должны

выходить на периферию городского ядра — примерно так, как это случилось с

районом Дефанс в Париже или Кэнари Уорф в Лондоне.

Где это будет происходить — по большому счету значения не

имеет. Будет ли это происходить на территории Кировского завода или на намывных

территориях, образующих морской фасад города, — это уже второй вопрос,

главное — чтобы линия центральной части города не нарушалась вершинами

небоскребов.

— В любом случае для эффективного развития Петербурга как ведущей

городской постиндустриальной агломерации высотная застройка новых деловых

районов за пределами исторической части города будет неизбежна. Выводить

или не выводить промышленность?

— Тяжелые отрасли рано или поздно уйдут из Санкт–Петербурга, независимо от

того, будет этот вывод форсировать городская администрация или нет. Их

существование в городской черте экономически неэффективно и несовместимо с

постиндустриальной траекторией развития. Надо понимать, что если присутствие

этих отраслей в старых промышленных районах города будет блокировать развитие

постиндустриальных секторов, то власти должны делать осознанный выбор в пользу

последних.

Если же городская администрация откажется от планомерных

усилий по выводу тяжелой промышленности, то город рано или поздно столкнется с

глубоким структурным кризисом, который испытали многие индустриальные города

Америки в 1970–е годы.

Отголоски этого кризиса мы наблюдаем и сегодня — на

примере угасания Детройта как центра автомобилестроения. Уже не долгосрочное, а

даже среднесрочное будущее города связано прежде всего с постиндустриальной

экономикой, поскольку именно в этой сфере, а не в промышленности существуют

объективные предпосылки для наиболее быстрого роста занятости и добавленной

стоимости.

— А в Москве более эффективно используются территории?

— В Москве в целом, безусловно, дело обстоит лучше: в расчете на 1 км

территории там создается в 8 раз больше добавленной стоимости, чем в

Санкт–Петербурге. Но и в Москве есть примеры, когда территории в самом центре

города оказываются заняты производственными руинами. Огромная территория вблизи

от центра по–прежнему оккупирована умирающим ЗИЛом, который бессмысленно и

безуспешно долгие годы субсидировался из московского бюджета.

Сейчас в умирающих промзонах часто располагаются медийные

отрасли, поскольку им за относительно небольшую цену нужны большие павильоны

недалеко от центра города, чтобы туда могли приезжать участники съемок. Это

типично для Москвы: идет не только планомерная, но и стихийная

деиндустриализация, но она порой происходит в уродливых формах, когда в

первозданном виде сохраняются заводские цеха, не приспособленные для

постиндустриальной деятельности, где люди работают порой в ужасных бытовых

условиях.

По этой причине Москва по добавленной стоимости на

квадратный километр территории все еще в 2 раза уступает Лондону и Парижу и в 4

раза — Токио и Нью–Йорку. Тем не менее Москва, где многие предприятия

действительно были планомерно выведены из центра города, разительно в лучшую

сторону отличается от Санкт–Петербурга.

Я думаю, от трети до половины территории, расположенной в

Петербурге к югу от Обводного канала, используется нерационально и

непроизводительно. Ясно, что это не та промышленность, которая нужна Петербургу.

Значительная часть ее — тяжелое машиностроение, не очень технологичное,

безнадежно отсталое по своим технологиям. Этим производствам надо перемещаться в

другие крупные города, но не масштаба Санкт–Петербурга.

— Насколько эффективным может быть развитие территорий, занятых пока

военными и РЖД?

— В Москве тоже много территорий, занятых военными, хотя местами их теснит

постиндустриальная экономика. Например, недавно военные передали огромный

комплекс зданий на Бульварном кольце ведущему экономическому вузу страны —

Высшей школе экономики.

На железнодорожном

транспорте существует

особый режим землепользования на территориях, прилегающих к железнодорожным

путям. Этот режим, как считают многие эксперты, явно перегружен избыточными

техническими ограничениями. В результате в тех же РЖД распоряжение прилегающими

земельными участнами происходит в закрытых и непрозрачных формах, когда их

использование доверяется приближенным компаниям.

Это в некотором смысле

замкнутый,

изолированный от общей рыночной среды режим землепользования, который в

конечном счете снижает эффективность использования городского земельного фонда в

целом.

— Насколько активна должна быть роль городского правительства в

процессах развития? Может быть, рынок сам решит?

— Если исходить из этой логики, мы и получим ситуацию американских городов

середины 1970–х, когда в процессе спонтанного развития почти все промышленные

центры Америки прошли через кризис городского центра. Фактически это и было

связано с процессом стихийной деиндустриализации, обретения городами

постиндустриальной роли.

В Европе именно целенаправленные усилия городских властей в

крупнейших городах помогли избежать тяжелых социальных последствий,

которые испытали крупнейшие города Америки в 1970–1980–е годы.

Детройт — классический пример города, который умер

вместе с автопромом. Это тоже результат пассивности городских властей, их

неспособности разгадать упадок этой отрасли и в упреждающем порядке

переключиться на диверсифицированную постиндустриальную городскую экономику.

Заниматься диверсификацией после того, когда придут в окончательный упадок

традиционные отрасли и город станет еще менее привлекательным для бизнеса, — это

очень рискованная стратегия.

Власти должны работать на упреждение прежде всего потому,

что рынок земли в больших городах сложный, негибкий и крайне инерционный. За

допущенные структурные ошибки приходится расплачиваться десятилетиями, и

обходятся они порой в десятки и сотни миллиардов долларов. Это как большой

корабль в маленькой гавани: без буксира его развернуть практически невозможно.

— Но наши девелоперы (да и власти) мало занимаются планированием,

часто работая от конкретного участка…

— В секторе бизнес–услуг это абсолютно нетерпимая ситуация. Один пример из

опыта московских властей. Там тоже долгое время практиковалась тактика точечной

застройки, когда вместо целенаправленного планирования развития деловых центров

просто происходила спекуляция доверенных фирм отдельными небольшими участками в

центре города.

Одним из следствий этого стало то, что до появления

Москва–сити в столице практически не было ни одного офисного

центра площадью свыше 100 тыс. м2, что делало невозможным для

крупнейших международных компаний разместить свой персонал в одном офисном

блоке.

Это ограничивало потенциал Москвы как одной из мировых

столиц корпоративного управления и снижало ее привлекательность как центра

постиндустриальноых услуг. Санкт–Петербург находится пока на начальной стадии

планирования и развития новых деловых центров. Он, конечно, мог бы избежать

многих ошибок, которые допустили московские власти.

— А что для этого нужно сделать?

— Для этого нужно перейти к осмысленному зонированию городской территории с

четким пониманием целевых постиндустриальных специализаций и с соблюдением всего

комплекса требований, которые предъявляются к зонам деловой застройки в

крупнейших агломерациях.

Если в Петербурге для этого будут созданы более

благоприятные условия в смысле городского планирования, чем в Москве, то

значительная часть этих услуг со временем перейдет сюда.

Тогда Петербург сможет успешно конкурировать с Москвой за

лидерство во многих из этих сфер. Нужно добиться максимальной концентрации

бизнес–застройки на консолидированных земельных участках, удобных именно для

размещения бизнес–услуг, с хорошей транспортной доступностью, экологичностью и,

конечно, возможностью высотной застройки.

Если этого не будет происходить, то конкурентоспособность и

привлекательность Санкт–Петербурга для размещения этих отраслей будет сильно

скомпрометирована.

— С Петербургом какие города могут конкурировать?

— Екатеринбург, Самара, Нижний Новгород, Казань, а в перспективе,

возможно, и крупнейшие центры Юга России.

— А Новосибирск?

— Новосибирск — в какой–то мере да, но этот город ориентирован на

обслуживание развития Сибири, и эту специфическую функцию у него никто не

отнимет. Санкт–Петербург за эту роль бороться не будет. Есть еще и

определенное географическое разделение труда. Например, Санкт–Петербург не

заменит Владивостока в постиндустриальном обслуживании Дальнего Востока.

Все–таки есть разница в часовых поясах, и, например,

Токийская и Нью–Йоркская биржи при всей концентрации мирового финансового

капитала будут сосуществовать довольно успешно — просто потому, что

расположены в разных часовых поясах, то есть в силу чисто географических

факторов.

— С Петербургом конкурируют и расположенные рядом иностранные города.

Например, роль аэропорта Пулково может уменьшится в связи с расширением

аэропорта Хельсинки — Вантаа…

— А вы полагаете, что сейчас она велика? Что Пулково может с кем–то

конкурировать за логистику и перевозки? С точки зрения современных требований к

воздушному хабу Пулково — это старый тесный сарай посреди поля! Это

позор, недостойный великого города!

В современном понимании у Санкт–Петербурга сегодня нет

аэропорта, мы должны это четко понимать. И никаких центров логистических

авиационных перевозок в Петербурге не возникнет, пока наземная инфраструктура не

будет приведена в соответствие с самыми высокими международными требованиями.

По развитию аэропортовой инфраструктуры Санкт–Петербург

отстал от мировых лидеров как минимум на 35 лет. Один эксперт из Всемирного

банка недавно сказал мне, что во многих заштатных малайзийских городах аэропорты

сегодня намного лучше, чем в Санкт–Петербурге, претендующем на роль окна в

Европу для огромной страны. Оттого, что Пулково передали в аренду немцам, ничего

не изменится, если не будут сделаны многомиллиардные инвестиции в развитие

аэропорта.

— Без современного аэропорта разве возможно постиндустриальное

развитие мегаполиса?

— Нет, конечно. В экономике середины XX века

такие примеры были, но мы уже находимся в другой эпохе, и в современной

экономике примеров этому не найти.