Правительство РФ видит спасение ЖКХ в привлечении частных инвесторов. До 2020 года в отрасль нужно вложить 2,5 трлн рублей. Но желающих это сделать не много. И пока изменения ситуации не предвидится.

К 2020 году большую часть сетей, котельных, водоканалов, ТЭЦ, которыми управляют унитарные предприятия, передадут в концессию частным инвесторам. Таков план Стратегии развития ЖКХ РФ по привлечению инвестиций в модернизацию жилкомхоза.

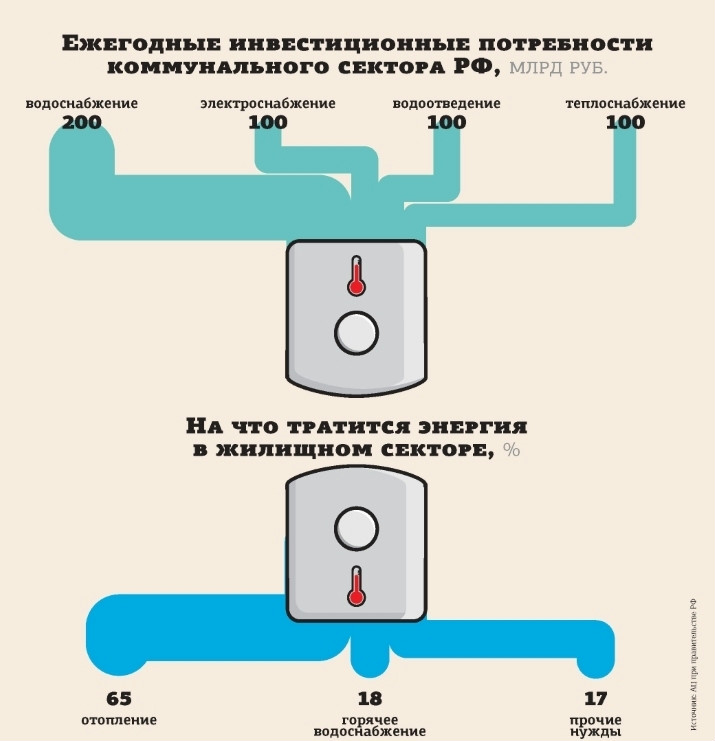

Для приведения в порядок ЖКХ Петербурга и Ленобласти ежегодно требуется не менее 40 млрд рублей (для всей России — по 500 млрд рублей в год). Едва ли не единственный инвестор, который регулярно дает деньги на ЖКХ, — "Газпром". Но из–за падения цен на углеводороды дела у него идут не блестяще. А привлечь других инвесторов в эту непрозрачную и неэффективную отрасль сложно.

Нужны концессионеры

Стратегия развития ЖКХ, утвержденная правительством РФ, признает: само государство неспособно привести в порядок запущенную коммунальную инфраструктуру. Она изношена в среднем по стране более чем на 80%. В Петербурге ситуация получше: средняя амортизация — 40%, хотя этот показатель неравномерен. Например, трубы ОАО "Теплосеть СПб" изношены на 43%, а у ГУП "ТЭК СПб" — на 18%. Во многих районах Ленобласти коммунальное хозяйство обветшало так, что восстановлению не подлежит, сети и генерацию нужно строить заново.

Большая часть коммунальной инфраструктуры — это МУП и ГУП. Так, в Петербурге почти 100% рынка водоснабжения занимает ГУП "Водоканал СПб", половину рынка теплоснабжения — ГУП "ТЭК". В Ленобласти большинство котельных и водоканалов — муниципальные.

Треть МУП и ГУП управляют коммунальным хозяйством неэффективно, подсчитали чиновники. По оценке Минэнерго, сейчас на многоквартирные дома тратится 52% от всей теплоэнергии и 30% от всей электроэнергии, потребляемых в стране. Если привести коммуналку в порядок, то удастся сократить энергозатраты не менее чем на 40%.

Выход чиновники видят в концессионных инвесторах, которым к 2020 году предполагается передать в управление 80% инфраструктуры МУП и ГУП. Государство собирается развивать и другие формы сотрудничества с инвесторами: энергосервисные контракты, банковское кредитование и прочие.

"Газпром" и другие

Пока частных инвестпроектов в ЖКХ Петербурга и Ленобласти единицы. А главный инвестор — "Газпром" (и его структуры). Так, в середине 2000–х "Петербургтеплоэнерго" ("дочка" "Газпром теплоэнерго") реконструировало котельные в четырех районах Петербурга, потратив на это свыше 23 млрд рублей. Компания получила объекты теплоснабжения в долгосрочную аренду, а затраты на их модернизацию город ей возместил из бюджета. С участием "Петербургтеплоэнерго" готовится несколько концессионных проектов по обновлению теплового хозяйства Ленобласти на 18 млрд рублей до 2019 года.

Летом власти Всеволожского района намерены передать в концессию объекты Ладожского водовода, стоимость его реконструкции — 3 млрд рублей.

Однако назвать "Газпром" частной компанией трудно. Действительно, частные инвестиции идут в коммуналку в основном в рамках экспериментов. Как рассказали в СПбГБУ "Центр энергосбережения" (ЦЭ), в 2015 г. школа № 427 Кронштадта заключила энергосервисный контракт с компанией "Теплоком". Инвестор заменил лампы освещения на энергоэффективные и установил блочный теплопункт, чтобы регулировать подачу тепла. По подсчетам "Теплокома", благодаря этому экономия тепла составит 25,4%, электричества — 55,5%. За счет экономии при сохранении тарифа на оплату энергии инвестор окупит вложения. Инвестиции в небольшие энергосервисные проекты (школы, больницы, жилые дома) составляют 1–3 млн рублей, срок окупаемости — 5–6 лет.

В 2016 г. ЦЭ выставит на инвестконкурс еще 11 объектов. По словам главы ЦЭ Евгения Барановского, предполагается объединять мелкие лоты по 10–30 объектов, чтобы заинтересовать инвесторов крупными объемами.

Мелочь не нужна

Инвестиции в ЖКХ идут, но их недостаточно, чтобы реанимировать отрасль, которая приходила в упадок долгие десятилетия, говорят эксперты практики "Инфраструктура" ГК "НЭО Центр". Вложения в жилкомхоз очень медленно окупаются (не менее 10 лет), из–за этого в отрасль готовы вливать деньги только крупные игроки, которым интересны масштабные проекты, к примеру водоканалы или теплосети в городах–миллионниках.

Небольшие водоканалы, котельные, теплосети, степень износа которых часто приближается к 100%, крупным инвесторам неинтересны, а мелкие в проекты в ЖКХ идут неохотно. Главные причины: рост тарифов ЖКХ ограничен законом, получить кредит на такие проекты почти невозможно. Вдобавок платежная дисциплина в ЖКХ крайне низкая: ежегодно в Петербурге просроченный долг по квартплате растет на 1,5–2 млрд рублей.

В 2015 г. первый эмитент из ЖКХ попытался привлечь инвестиции через Московскую биржу, рассказывает директор филиала ИК "Алор Брокер" в СПб Ольга Лебединец. ПАО "Городские инновационные технологии", головная компания многопрофильного холдинга, работающего в сфере ЖКХ и городского хозяйства, разместила на бирже обыкновенные акции более чем на 400 млн рублей. Инвесторов это предложение не заинтересовало. "Сфера ЖКХ в России — один из наименее привлекательных для частных инвесторов секторов бизнеса. И пока изменения ситуации не предвидится", — констатирует она.

“

Собираемость платы за коммунальные ресурсы низкая из–за посредников (УК, ТСЖ), растет дебиторская задолженность, которую невозможно взыскать. Это ведет к неокупаемости инвестпроектов. Ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги не позволяет включать в тариф инвестиционную составляющую в необходимом объеме. Не привлекают инвесторов и практически нулевая рентабельность теплоэнергетического бизнеса, непрозрачность тарифных решений, из–за чего ресурсоснабжающие организации не могут строить долгосрочные инвестпланы. Механизм применения концессионной схемы для теплоэнергетики недоработан, это также сдерживает инвесторов. А отсутствие у муниципалов актуальных схем теплоснабжения препятствует заключению концессионных соглашений.

Леонид Богорад

генеральный директор АО "Газпром теплоэнерго"

“

Можно было бы привлекать инвестиции в повышение энергоэффективности жилья, ремонт инженерии, устранение аварийности не тогда, когда это уже нужно срочно делать, а заблаговременно. Но инвесторы не идут в ЖКХ. Причин много. Например, тариф на капремонт не покрывает стоимости работ. УК в любой момент может лишиться права управления домом, а значит, и источника возврата инвестиций, так как процесс голосования жильцов не защищен от вбросов и подделки бюллетеней. А в законах нет четко прописанных гарантий возврата инвестиций при смене управляющей организации.

Дмитрий Стригуненко

генеральный директор ООО "ЖКС №2 Центрального района"