Роберт Пуцек — это такой современный польский Ариост из одноименного стихотворения Мандельштама, который, как вы помните, забавлялся "перечисленьем рыб и перчил все моря нелепицею злейшей; и словно музыкант на десяти цимбалах, не уставая рвать повествованья нить, он вел туда–сюда, не зная сам, как быть, запутанный рассказ о рыцарских скандалах…"

Только наш Ариост — интеллектуал–дауншифтер, живущий, на манер Генри Торо, анахоретом в лесу. И пишущий прозу в ее самой редкой и элегантной форме: литературного эссе. Ведь эссе — это сочинение на тему… Да какая разница, на какую тему писать эссе интеллектуалу?! Взять хоть животных… Начнем с первого попавшегося в силки умственных сил… Пусть будет белка… И Пуцек начинает парад–алле: белка из "Старшей Эдды", Климент Александрийский, гнозис тайных наук, звери как чувства, Умберто Эко, Джон Донн, Эндимион… К концу эссе сама белка, всякому гнозису предпочитающая праксис по добыванию орешков, исчезает в чащобе. Мы ошарашенно вослед ей смотрим: "Что это было, а?!"

Отвечаю, друзья мои. Это была мозгомойка. Эссе как жанр — разновидность массажа для мозга пишущего. Умение написать эссе на любую тему отличает образованного рефлексирующего человека от образованного, но не рефлексирующего — или рефлексирующего, но необразованного.

В России жанр эссе практически отсутствует. Он низведен до колонки на сайте, до политического памфлета, до моралите. Ну разве Аркадий Ипполитов умеет писать замечательно и язвительно, но при этом безо всяких инвектив на злобу дня? Эссе массирует и ум читателя, потому что заставляет проверять наш запас знаний и умение выстраивать связи между ними. И отлично переведенный на русский Пуцек великолепен со всем своим бестиарием, от белок до драконов, от вшей до гиппопотамов. Однако ровно до той поры, пока не начинает эссе, формально посвященное обезьяне.

Проблема в том, что интеллектуал Пуцек является верующим христианином из тех, что неспособны, пусть в порядке интеллектуального эксперимента, допустить неправоту Бога и правоту Дарвина (хотя есть и такие, что способны). Для Пуцека дано раз и навсегда, что "жизнь может возникнуть единственно из того, что уже ранее было живым". А значит, теория эволюции неверна. И у палеонтологии "нет никаких доказательств того, что границы между видами животных когда–либо пересекались методом элементарных шагов эволюции".

А оттого биологам–дарвинистам (включая Дарвина), не отказывая в уме, Пуцек отказывает в мудрости, как людям, умеющим строить мост, но не видящим берега реки.

М–да… Я дважды перечитал эту главу. Она представляла собой редкий аттракцион. Аттракцион был в том, что (само) ироничный интеллектуал, как только доходило до Бога, в мгновенье ока превращался в злобного, скверно информированного, теряющего интеллектуальный лоск, мелко оскорбляющего оппонентов, довольно заурядного по мысли человека, который отсутствие знаний и аргументов подменяет не слишком пристойными подтасовками, превращаясь — м–да — в общем, в напыщенного глупца.

Ведь только глупцы с жаром отвергают происхождение человека от обезьяны, хотя никто из эволюционистов этого и не утверждает: троюродные родственники не происходят друг от друга.

Только глупцы твердят, что нет "переходных звеньев" от вида к виду (хотя этих звеньев найдено на десять Кунсткамер, почитайте хоть "Достающее звено" Дробышевского). Только глупцы не подвергают сомнению свою веру, потому что для настоящего интеллектуала нет запретов.

И я в растерянности. Потому что совершенно не знаю, как после всего к Пуцеку относиться.

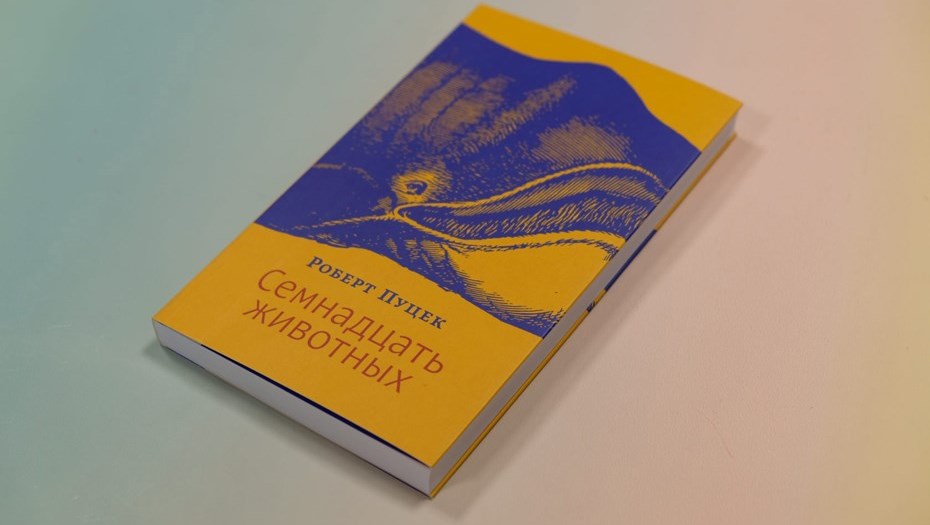

Впрочем, как сказала глава издательства, выпустившего "Семнадцать животных", — "Пуцек не про эволюцию совсем и не про зоологию. Это просто ракурс взгляда, он созерцатель и думатель, а не человек знающий".

Созерцание без знания обидно, конечно. Но на том и порешим.